Beiträge

Ein herzliches Dankeschön und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedeten wir Ende November Monika Gstöhl nach 12 Jahren engagierter Arbeit bei der Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) in den wohlverdienten Ruhestand.

Gut leben in einer gesunden Umwelt – wie wünschen wir uns das?

Auf diese Frage gibt es wohl so viele verschiedene Antworten wie Temperaturen zwischen Feuer und Eis. Doch gerade angesichts der heutigen Herausforderungen – vom Klimawandel bis zum Verlust der Artenvielfalt – ist es wichtiger denn je, dass wir uns fragen, wie wir in Liechtenstein gut leben können, ohne die natürlichen Grundlagen unseres Daseins zu gefährden.

Schöne Festtage

Mehr Genuss und weniger Stress wünschen sich viele für die Advents- und Festtage. Der eigentlich als besinnlich und gemütlich geltende Jahresausklang hat sich für viele jedoch zu einer eher turbulenten und von Konsum geprägten Zeit entwickelt. Doch was können wir anders machen, ohne Erwartungen zu enttäuschen? Wir haben für euch ein paar Tipps zusammengestellt.

Wie warm soll es werden?

Die 194 Vertragsstaaten der Klimakonferenz in Belém konnten sich leider nicht auf gemeinsame Verpflichtungen einigen, um die Erderhitzung in absehbarer Zeit wirksam zu begrenzen. Trotz enttäuschter Erwartungen besteht jedoch weiterhin Anlass zur Hoffnung.

Lebendiger Alpenrhein

Die neue Website der Plattform Lebendiger Alpenrhein ist online! Gemeinsam mit WWF und Pro Natura setzt sich die LGU dafür ein, dass der Lebensraum Alpenrhein wiederhergestellt und verbindendes Element für alle Anrainer wird.

Naturnahe Winter-Gärten

Gärten sind Lebensräume mit Potenzial. Je naturnäher ein Garten gestaltet und gepflegt wird, umso eher bietet er auch im Winter Nahrung und Unterschlupf für Singvögel, Igel und Insekten.

Klimafolgenforschung - Die Risiken für zentrale Erdsysteme wachsen

Am «Global Tipping Points Report 2025» waren 160 Forschende beteiligt. Sie benennen die wachsenden Risiken für zentrale Erdsysteme wie Eisschilde, Meeresströmungen oder Regenwälder. Die heutige Erderwärmung von rund 1.4 Grad liege bereits über dem Kipppunkt von Warmwasser-Korallenriffen. Ihr Absterben sei demnach nicht mehr aufzuhalten.

Das 3x3 der neuen Mobilität

Ausstellung: Zu Fuss, mit Rad, Bus und Bahn den Alltag meistern und die Welt entdecken.

Grosskonzerne aus der Fossil-Branche verursachen gefährliche Folgeschäden des Klimawandels

Der Klimawandel macht Hitzewellen häufiger und extremer. Ein großer Teil der Verantwortung dafür liegt neuen Forschungsergebnissen zufolge bei wenigen großen Konzernen, die seit Jahrzehnten von fossilen Brennstoffen profitieren.

Erde gut - alles gut!

Im gemeinsamen Gespräch mit weiteren Impulsgebern wird diskutiert, welche Form der Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung notwendig ist, um gesunde Böden zu erhalten und die menschliche Gesundheit zu fördern.

Vortrag «Verborgene Tierwelt in unserer Nachbarschaft»

Begib dich mit dem preisgekrönten Tierfotografen Roman Willi auf eine fesselnde Reise in die verborgene Wildnis direkt vor unserer Haustür – eindrucksvolle Bilder und Filme zeigen die erstaunliche Vielfalt der Tierwelt im Siedlungsraum.

Neues Leben für alte Geräte

Hast du einen alten Laptop, der langsam wird und bald im Elektroschrott landen könnte? Bevor du ihn entsorgst, entdecke, wie du ihm mit einfachen Schritten ein neues Leben schenken kannst. So sparst du Geld und schonst gleichzeitig die Umwelt!

Sommer, Sonne, Lagerfeuer - mit Köpfchen gegen Rauch

Ein knisterndes Lagerfeuer gehört für viele zum Sommer einfach dazu – doch Rauch und Schadstoffe trüben oft das Vergnügen. Mit der richtigen Anzündtechnik lässt sich das Feuer nicht nur sauberer, sondern auch umweltfreundlicher geniessen.

Stellungnahme zu PAK-Risiken: Gesundheitsgefahren beim Asphaltrecycling-Projekt

Die LGU begrüsst das Recyclingvorhaben der AlbStein Recycling GmbH, weist jedoch auf erhebliche Lücken im Umweltverträglichkeitsbericht hin. Besonders die Auswirkungen auf die Umgebung, wie Feinstaubemissionen und die Gefährdung von Schutzgebieten, müssen detaillierter untersucht werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Neophytenbekämpfung im Bannriet

Mit dem Erwachen der Natur in den letzten paar Wochen, haben leider auch die Goldruten wieder zu wuchern begonnen. Aus diesem Grund veranstaltet die LGU eine Neophytenausreissaktion im Bannriet.

Neophytenbekämpfung Gemeinde Eschen Nendeln

Am 5. Juli findet in Eschen und Nendeln eine Aktion zur Bekämpfung von Neophyten statt. Organisiert wird der Anlass von der Gemeinde, der Kommission für Natur und Umwelt sowie der Jägerschaft.

Goldruteneinsatz im Ruggeller Riet für Vereine

Währen des Anlasses können Vereine etwas gutes für die Natur tun und gleichzeitig einen kleinen Beitrag in ihre Kasse erhalten. Eine wahre Win-Win-Situation!

Exkursion Lebensraum Rheindamm

Die trockene Magerwiese am Rheindamm ist ein vielfältiger Lebensraum für seltene Pflanzen und Insekten. Während einer Exkursion kann dieser näher kennengelernt werden.

Tag der offenen Schollenmühle

Der Tag der offenen Schollenmühle bietet die ideale Gelegenheit, die einzigartige Flora und Fauna im Schollenriet zu entdecken und die Bedeutung des Naturschutzes hautnah zu erleben.

Tatort Biodiversität

Am 22. Mai 2025 steht der SAL in Schaan ganz im Zeichen der biologischen Vielfalt mit Personen und Initiativen aus Liechtenstein sowie internationalen Biodiversitäter:innen.

Schöne Ostertage

Der Frühling hat Einzug gehalten, die Sonne scheint und überall spriesst junges Grün. Die Natur bräuchte zwar dringend ausgiebigen Regen, denn alles ist trocken und die Gewässer führen zu wenig Wasser. Dennoch hoffen wir insgeheim auf sonnige Ostertage an denen wir viel Zeit im Freien verbringen und die schöne Natur geniessen können.

H2O: kostbar, kraftvoll, knapp

Wasser ist kostbar und wird knapper, auch in den Alpen. Wie verändert der Klimawandel die Wasserversorgung? Wer bestimmt über die Verteilung dieser wertvollen Ressource? Und wie steht es um die Gesundheit unseres Trinkwassers und der Gewässer als Lebensräume? Antworten darauf gibt das zweite Liechtensteiner ZukunftsForum Alpen «H2O: kostbar, kraftvoll, knapp» am 27. und 28. Juni 2025 in Schaan.

Klimafreundlich durch die Alpen reisen – jetzt bewerben!

30‘000 Flugzeuge fliegen täglich über Europa und befeuern so die Klimakrise. Hier setzt das CIPRA-Projekt YOALIN an: Junge Menschen zwischen 18 und 27 gewinnen 150 Tickets, um klimafreundlich mit Bahn und Bus die Alpen zu bereisen. Zusätzlich sind sie zu Veranstaltungen in verschiedenen Alpenländern eingeladen und werden Teil einer aktiven Community. Die Bewerbung läuft bis 15. Mai!

Feinstaub durch Abgase – Mehr Einfluss als erwartet!

Neue Erkenntnisse einer Forschungsgruppe am CERN in Genf zeigen auf, dass ein Grossteil der Feinstaubemissionen erst in der Luft durch die Reaktion von Abgasen entstehen.

Hunde an die Leine!

Wie schön es doch ist unsere Naherholungsräume während eines Spaziergangs mit dem eigenen Vierbeiner zu geniessen. Doch Achtung: Hunde, die nicht an der Leine geführt werden, können einen erheblichen Störfaktor für die natürlichen Bewohner darstellen.

Modisch und nachhaltig geht!

Am 29. März 2025 kamen Fans nachhaltiger Mode wieder auf ihre Kosten – und das ganz ohne Geld. Auf der zweiten, von der LGU organisierten Kleidertauschbörse wechselten wieder viele gut erhaltene Hosen, Röcke, Kleider, Shirts und Blazer den Kleiderschrank. Vielen Dank allen, die dabei waren!

Tentscha-Bannriet - Hier wohne ich!

Das Gebiet „Tentscha-Bannriet“ war einst eine Flachmoorlandschaft, die in den letzten 50 Jahren stark geschrumpft ist und heute überwiegend landwirtschaftlich genutzt wird. Dennoch bieten die verbleibenden Streuflächen wertvollen Lebensraum für zahlreiche, teils bedrohte Arten.

Stellungnahme der LGU zum Radroutenkonzept Liechtenstein

Die LGU begrüsst den Ausbau der Radinfrastruktur ausdrücklich, da er eine notwendige Voraussetzung für eine umweltfreundliche Mobilitätswende darstellt. Gleichzeitig ist es uns als Stimme der Natur ein Anliegen, dass ökologisch wertvolle Lebensräume und Naturwerte erhalten bleiben. Die Stellungnahme beleuchtet daher die positiven Ansätze des Berichts und der Massnahmen, zeigt kritische Punkte auf und macht konkrete Verbesserungsvorschläge.

Positionspapier zur Solarenergie

Die LGU und die Solargenossenschaft betonen die Wichtigkeit der Sonnenenergie für den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Sie sind sich einig, dass für deren Nutzung auf Biodiversität und Landschaft Rücksicht zu nehmen ist.

Eröffnung Weltacker

SAVE THE DATE: 20. Mai 2025 Weitere Informationen folgen.

Kleidertausch im Resch - Tauschen statt Kaufen

Die warme Jahreszeit rückt näher! Wer denkt dabei nicht auch an die passende Kleidung? Doch warum neu kaufen, wenn es doch so viele Kleidungsstücke gibt, die geradezu nach einer neuen Besitzerin oder einem neuen Besitzer rufen? Wer beim Aussortieren des Kleiderschranks auf gut Erhaltenes stösst, das zu klein oder zu gross geworden ist oder einfach nicht mehr dazu passt, ist auf der LGU- Kleidertauschbörse am 29. März 2025 im GZ Resch willkommen. So einfach geht Umwelt schonen und Geld sparen!

Bitte Vorsicht, ich bin Starr vor Kälte

Wie überstehen Wildtiere die kalte Jahreszeit? In unserer aktuellen Reihe berichten wir euch erstaunliche Fakten zu ihren faszinierenden Überwinterungsstrategien. In den vergangene Wochen haben wir bereits verschiedene Strategien kennengelernt wie Winterschlaf, Winterruhe oder das Energiesparen von Schneehase und Co. Doch was machen die wechselwarmen Amphibien und Reptilien im Winter? Oder Insekten?

Mitgliederversammlung 2025

Die Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, den 12. März 2025, ab 18:00 im Heilwerk im Naturraum in Mauren statt.

Ein spezielles Wildbienenhotel in Vaduz, Haberfeld

Im Haberfeld Vaduz wurde letzte Woche ein Wildbienenhotel fertiggestellt – ein nachhaltiges Projekt, das die heimische Biodiversität fördern soll. Gemeinsam mit zwei engagierten Studenten der Universität Liechtenstein hat die Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) dieses Wildbienenhotel umgesetzt.

Beschwerde zur Zonenplananpassung Steg

Zur Zonenplananpassung im Steg war die LGU gezwungen eine Beschwerde einzureichen. Im Gebiet Grund soll eine Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ZöBA) ausgeschieden werden.

Bis bald, ich bin im Süden

Wie überstehen Wildtiere die kalte Jahreszeit? In unserer aktuellen Reihe berichten wir euch erstaunliche Fakten zu ihren faszinierenden Überwinterungsstrategien. Wir haben bereits einige Strategien genauer beleuchtet. Im heutigen Beitrag geht es um Tierarten, die vor der kalten, nahrungsärmeren und dunkleren Jahreszeit in Richtung Süden ziehen. Zugvögel sind die ersten, an die man dabei denkt. Doch auch andere Tierarten nehmen lange Wegstrecken auf sich, um über den Winter zu kommen.

Naturwacht Liechtenstein gibt Input bei Lawinenkurs-Übung

Im Rahmen des vom Alpenverein organisierten und durch die Bergrettung durchgeführten LVS-Kurses (Lawinenverschüttetensuchgerät) am 4. Januar 2025 gab die Naturwacht Liechtenstein einen informativen Input zu den Wildruhezonen und deren Bedeutung.

Neu im LGU-Team

Von Januar bis März 2025 unterstützt Paula Hirschmann das LGU-Team als Praktikantin.

Neu im LGU-Team

Von April bis August 2025 unterstützt Mario Wildhaber das LGU-Team als Praktikant.

Neu im LGU-Team - Samirah Lipps

Von November 25 bis Mitte März 2026 unterstützt Samirah Lipps das LGU-Team als Praktikantin.

Tier des Jahres 2025: Die Hain-Schnirkelschnecke

Zwei Drittel aller bekannten Arten leben im Boden. Die Hain-Schnirkelschnecke ist eine davon und wirbt als «Bodenmacherin» für die lebenswichtige und vielfältige Boden-Fauna.

Fledermäuse in Liechtenstein

Mit weltweit fast 1500 Arten sind Fledermäuse die zweithäufigste Säugetiergruppe nach den Nagetieren. Im Rahmen der Ausstellung „Fledermäuse in Liechtenstein“ im "Aktuellen Fenster" des Liechtensteinischen Landesmuseums, finden 2025 spannende Veranstaltungen statt!

Rotkehlchen – Vogel des Jahres 2025

Zum ersten Mal konnte die Schweizer Bevölkerung über die Wahl zum Vogel des Jahres abstimmen. BirdLife Schweiz rief im Oktober 2024 über verschiedene Kanäle interessierte Personen zur Abstimmung auf. Die Wählerschaft entschied sich für das Rotkehlchen, das uns übers ganze Jahr mit seinem Gesang begleitet und auch im Winter Farbe in die Hecke bringt.

Bitte achtsam sein, ich muss Energie sparen

Wie überstehen Wildtiere die kalte Jahreszeit? In unserer aktuellen Reihe berichten wir euch erstaunliche Fakten zu ihren faszinierenden Überwinterungsstrategien. In den vergangenen Wochen haben wir bereits die Winterschläfer kennengelernt sowie Tierarten, die Winterruhe halten. Doch wie kommen Tiere über den Winter, die weder ruhen noch schlafen? Was fressen sie, wenn alles verschneit ist? Wie können sie Energie sparen, wenn es kalt ist und der Schnee jede Bewegung anstrengend macht? Wir haben ein paar Beispiele aus der Region für euch zusammengestellt.

Bitte Rücksicht nehmen, ich halte Winterruhe

Wie überstehen Wildtiere die kalte Jahreszeit? In unserer aktuellen Reihe berichten wir euch erstaunliche Fakten zu ihren faszinierenden Überwinterungsstrategien. Vergangene Woche haben wir die Winterschläfer kennengelernt und werfen nun einen Blick auf diejenigen Tierarten, die keinen Winterschlaf halten und dennoch die meiste Zeit schlafen. Wie unterscheidet sich die sogenannte Winterruhe vom echten Winterschlaf? Und welche Tiere halten überhaupt Winterruhe?

Supergut Podcast: Biodiversität im Fokus

Diese spannende Podcast-Serie widmet sich der Vielfalt der Natur und zeigt, wie Biodiversität unser Leben beeinflusst. Mit inspirierenden Gästen werden Themen wie nachhaltiges Bauen, die heilende Kraft der Natur und alte Kultursorten beleuchtet.

Die Libellen des Fürstentums Liechtenstein

Vortrag zur Libellenfauna Liechtensteins und Präsentation des neusten Bandes (Nr. 32) aus der naturkundlichen Forschungsreihe des Landes mit anschliessendem Apéro.

Bitte nicht stören, ich halte gerade Winterschlaf

Tiere verfolgen verschiedene Strategien, um die kalte Jahreszeit zu überstehen. Während die einen den Gürtel enger schnallen und sich möglichst wenig bewegen, um mit dem geringeren Nahrungsangebot auszukommen, verreisen andere und verbringen den Winter in der Wärme des Südens. Andere Arten bleiben und haben unterschiedliche Strategien entwickelt, mit der Kälte umzugehen. Manche halten Winterruhe und lassen sich nur selten sehen, einige Arten erstarren regelrecht und wieder andere senken ihre Körpertemperatur und fahren den Stoffwechsel auf ein Minimum herunter – sie halten Winterschlaf. Zu den echten Winterschläfern gehören bei uns zum Beispiel Igel, Murmeltiere, Fledermäuse oder Bilche wie die Haselmaus.

Schneesport mit Rücksicht

Der Winter ist eine harte Zeit für Wildtiere, in der Nahrungsknappheit und raues Wetter das Überleben erschweren. Deshalb ist es wichtig, ausgewiesene Wildruhezonen und Wildtierschutzgebiete zu respektieren und vier einfache Verhaltensempfehlungen zu befolgen, wenn man die Winterlandschaft erkundet.

Elektroauto: Hoffnungsträger oder doch Klimakiller?

Sind Elektroautos die Lösung für eine grüne Mobilität oder verursachen sie mehr Schaden, als wir denken? Erfahre, welche Umweltbelastungen hinter Benziner und E-Autos stecken und wie klimafreundlich Elektroautos wirklich sind.

Trockenmauern – lebendige Strukturen in der Landschaft

Trocken- oder Trockensteinmauern sind vieles: Altes Kulturgut, Weltkulturerbe, stabil, landschaftsprägend, Windschutz, Wärmequellen und schattenspendend. Was sie nicht sind, ist langweilig, denn Trockenmauern sind Lebensräume. Übers ganze Jahr werden sie von den verschiedensten Tier- und Pflanzenarten bewohnt, besucht und bejagt.

Liechtensteins Weg zur Klimaneutralität

Wie will Liechtenstein klimaneutral werden? Der neue Monitoringbericht zur Umsetzung der Energiestrategie Liechtensteins zeigt die bisherigen Fortschritte, aktuelle Herausforderungen und die nächsten Schritte auf dem Weg in eine nachhaltigere Energie Zukunft.

Gipfelstürmerinnen: Frauen erzählen

Lesung und Gespräch im Rahmen des Berge lesen Festivals der Alpenkonvention zum Internationalen Tag der Berge.

Alpine PV-Anlagen und Agri-PV

Alpine PV-Anlagen können einen wertvollen Beitrag zur Deckung der Winterstromlücke leisten. Ihre Vorteile liegen in der Nutzung der Reflexion des Sonnenlichts durch den Schnee, den niedrigen Temperaturen und den wenigen Nebeltagen in alpinen Regionen.

Der Lebenszyklus eines T-Shirts: Umweltbelastungen von der Baumwollplantage bis zum Kleiderschrank

Schon mal überlegt, was alles in der Produktion eines simplen Kleidungsstücks wie zum Beispiel einem einfachen T-Shirt steckt? Was so alltäglich und unscheinbar wirkt, verbirgt einen komplexen Prozess, der enorme Mengen an Wasser, Energie und Chemikalien verbraucht. Doch welche Schritte gehören dazu und welche haben die grössten Auswirkungen auf unsere Umwelt?

Essen für die Zukunft

Was wir einkaufen und essen, entscheidet darüber wie produziert wird. Ein Langzeitversuch untersucht seit 46 Jahren die Auswirkungen verschiedener landwirtschaftlicher Anbausysteme in der Schweiz. Erstmals wurden die Forschungsergebnisse der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Resultate sind eindeutig: Zukunftsfähig ist nur die Biolandwirtschaft, insbesondere die biodynamische.

Fast Fashion - Heutige Trends sind morgiger Abfall

Die Modeindustrie verleitet uns immer wieder mit günstigen Preisen und den neuesten Trends. Dahinter verbirgt sich aber eine ernste Umweltkrise. Von chemikalienbelasteten Gewässern bis hin zu Müllbergen in Ländern wie Ghana und Chile. Erfahre, wie Fast Fashion die Umwelt, und auch die Gesundheit von Mensch und Tier gefährdet.

Stellungnahme zum Aktionsplan Biodiversität 2030+

Anfang des Jahres ging der Entwurf des Aktionsplans Biodiversität 2030+ in die Konsultation. In diesem werden viele, wichtige Grundsätze und Massnahmen festgehalten, wie die Biodiversität in den nächsten Jahren nicht nur erhalten sondern spezifisch gefördert werden kann. Nach einer Reihe von Workshops erhielten die Stakeholder nun die Möglichkeit sich im Rahmen einer Konsultation zum Entwurf des Aktionsplans Biodiversität 2030+ zu äussern.

Fast Fashion: Ein System mit hohen Kosten für Mensch und Umwelt

Fast Fashion lockt mit ständig neuen Kollektionen zu günstigen Preisen, doch wer trägt die Kosten dabei? Die Modebranche produziert in rasantem Tempo, oft unter menschenunwürdigen Bedingungen und mit gravierenden Folgen für unseren Planeten. Höchste Zeit, genau hinzuschauen und sich zu fragen wer eigentlich für den wahren Preis für unsere Kleidung zahlt!

Stellungnahme zur Entnahme des Wolfsrudels Fuorn beim Schweizerischen Nationalpark

Ein Gremium von Expert*innen der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz befasst sich wissenschaftlich mit der Erforschung der Pflanzen-, Tier- und Umwelt des Schweizerischen Nationalparks. Dieses Gremium hat nun Stellung genommen zum verfügten Abschuss des gesamten Fuorn-Rudels. Sehr lesenswert!

Herbstlicher Kleidertausch: Tauschen statt Kaufen

Der Herbst steht vor der Tür, und es wird Zeit, sich wärmer anzuziehen. Hast du Kleidung, die du nicht mehr trägst, oder kaputte Stücke, die repariert werden müssen? Am 26. Oktober findet im GZ Resch in Schaan eine Kleidertauschbörse statt - übrigens zeitgleich mit dem Repair Café.

Lebensraum Bodensee Naturkalender 2025

Unser Vorstandsmitglied Wolfgang Caspers war wieder fleissig und hat auch für das Jahr 2025 einen tollen Naturkalender publiziert.

«Der Schutz der Umwelt als Herausforderung für das Recht»

Das 2. Rechtsvergleichende Symposium der Freien Universität Liechtenstein UFL griff ein wichtiges Thema für den Umweltschutz auf nationaler und internationaler Ebene auf. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis verschiedener Europäischer Länder gaben dem interessierten Publikum Einblicke in aktuelle und künftige Herausforderungen.

garta gspröch

Die CIPRA lädt zum nächsten "garta gspröch" in die Kirchstrasse 5 nach Schaan ein. Den Fragen: "Wie hat sich die Schaaner Kirchstrasse in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewandelt? Welche Geschichten gibt es aus der Nachbarschaft?", werden wir bei einem gemeinsamen Picknick nachgehen.

Stellungnahme zum Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend Totalrevision des CO2-Gesetzes

Der Klimawandel stellt eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit dar. Die Veränderungen, die auf die Natur, auf die Gesellschaft und die Wirtschaft global und lokal zukommen könnten, sind kaum vorherzusagen.

ETH-News: Wie es der Biodiversität geht, ist keine Ansichtssache

In der Schweiz wird am 22. September 2024 über die Biodiversitätsinitiative abgestimmt. Im Vorfeld der Abstimmung werden grundsätzliche Einsichten zum Zustand der Biodiversität kontrovers diskutiert. Der ETH-Professor Loïc Pellissier mahnt, auf dem Teppich der Tatsachen zu bleiben: Die Situation der Biodiversität in der Schweiz sei besorgniserregend.

"Pflanzen brauchen Jahrmillionen, um sich von Klimaschocks zu erholen"

Wie pflanzliche Ökosysteme in der Erdgeschichte auf heftige Klimaveränderungen reagierten, haben Wissenschaftler*innen der ETH Zürich erforscht und kürzlich publiziert. Sie hoffen, dass ihre Studie ein Weckruf sein wird und endlich zum Handeln gegen den menschenverursachten Klimawandel bewegt.

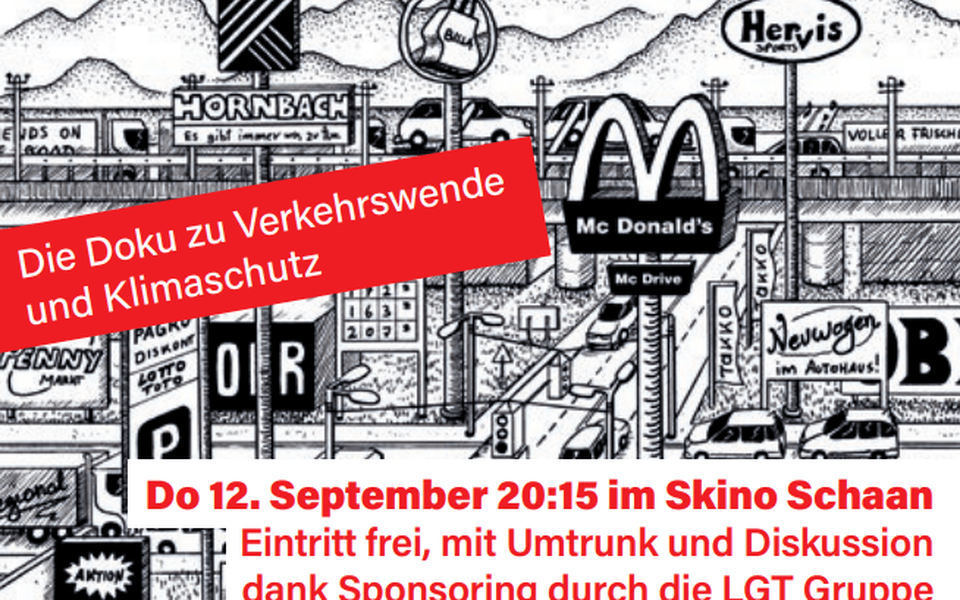

Doku: Der Automobile Mensch

Der Film des Stadtplaners Reinhard Seiss ist ein aufrüttelndes Plädoyer für eine grundlegende Verkehrswende, die weit über die aktuellen politischen Ziele hinausgeht. Gezeigt wird die Doku zu Verkehrwende und Klimaschutz am 12. September 20:15 im Skino Schaan.

Wissenswertes für deinen Naturgarten

Rückblick Forschercamp

Eins ist klar, in einer Zeit, in der die Zahl der Artenkenner*innen ebenso zurück geht wie die Arten selbst, ist es ein wichtiges Ziel, beides zu fördern. Lebensräume und die entsprechenden Arten zu kennen, ist grundlegend wichtig, um Veränderungen in der Biodiversität eines Gebiets nachverfolgen zu können. Die Motivation dafür zu wecken, war unser Ziel.

Veranstaltungshinweis: Vernissage SzeneAlpen

CIPRA International lädt zur Vernissage des Themenhefts SzeneAlpen und des Projekts Bon Appétit!

Einladung Pflegeeinsatz: Neophytenbekämpfung Tentscha, Bannriet

Am 6. Juli 2024 findest von 8:30 bis 11:00 Uhr eine Neophytenbekämpfung im Gebiet Tentscha, Bannriet statt. Wir freuen uns, möglichst viele HelferInnen an der Aktion begrüssen zu dürfen!

Diesjährige Eröffnung des Ernährungsfeldes und "Auf zum Sensenmähen nach Vaduz"

Der Ornithologische Verein Vaduz und «Vadoz summt» zeigen Förderungsmassnahmen für die Biodiversität im Siedlungsraum. Es können Einblicke in das Anlegen einer Blumenwiese, bis zur Handhabung einer Sense vom Dengeln, Wetzen und Mähen, gewonnen werden. Im Rahmen der Workshops findet auch die diesjährige Eröffnung des Ernährungsfeldes statt.

Pflegeeinsatz Ruggeller Riet: Wir brauchen eure Hilfe!

Das Amt für Umwelt lädt wie jedes Jahr wieder zum Arbeitseinsatz im Ruggeller Riet.

Die erste und zweite Auflage unseres Gartenhandbuchs "Vom Ziergarten zum Lebensraum" im Vergleich

Vor 16 Jahren veröffentlichte die LGU die erste Auflage des Handbuchs "Vom Ziergarten zum Lebensraum." 2020 erschien der praktische Ratgeber für eine naturnahe Gartengestaltung in seiner zweiten, vollständig revidierten Auflage. Was unterscheidet die zwei Auflagen?

Revitalisierung Werdenberger Binnenkanal

Der Lauf des Werdenberger Binnenkanals wird naturnah gestaltet. Dafür waren umfangreiche Vorarbeiten und die Zusammenarbeit vieler verschiedener Akteure notwendig. Das Werdenberger Binnenkanalunternehmen führt vor den Sommerferien drei öffentliche Begehungen für die Bevölkerung durch.

Lokal + Fair Filmreihe

Von März bis Juni sowie von September bis Dezember 2024 zeigt das Alte Kino Vaduz in Kooperation mit «Lokal+Fair» acht Filme zu den Themen Natur, Umwelt, Biodiversität und nachhaltiger Konsum. Der Eintritt ist kostenlos.

ABGESAGT Veranstaltungshinweis: 2. Nachhaltigkeitsfest in Sargans

ABGESAGT. Aufgrund der Wetterprognose sagt die UMGO das Nachhaltigkeitsfest ab!!!!Am 9. Juni 11-16 Uhr organisiert die Umweltgruppe Gonzen zum zweiten Mal ein Nachhaltigkeitsfest am Arwole Spielplatz in Sargans

garta gspröch

Die CIPRA lädt zum ersten "garte gspröch" in die Kirchstrasse 5 nach Schaan ein. Der Frage: "Was macht einen schönen Garten aus?", werden wir bei einem gemeinsamen Picknick nachgehen.

Neu im LGU-Team

Vom April bis Ende August 2024 bereichert Gianna Schreiber das LGU-Team als Praktikantin.

Pflegeeinsatz Tentscha-Bannriet: Save the date - 06.07.2024

Am Samstag 6. Juli 2024 findet zusammen mit der Gemeinde Eschen und der Jägerschaft ein Neophyteneinsatz im Gebiet "Tentscha-Bannriet" statt. Die Einladung und das Programm mit Exkursionen zur Natur im Gebiet wird in nächster Zeit bekanntgegeben.

Tatort Biodiversität

Eine Veranstaltung im Rahmen der Supergut-Initiative: Wir machen uns auf die Spurensuche nach mehr biologischer Vielfalt. Mit dabei: Doktor Whatson, Stefan Gubser und viele Initiativen aus Liechtenstein.

Ein Buffet für Wildbienen und Co

Vom ausgehenden Winter bis in den späten Herbst brauchen bestäubende Insekten Nahrung. Die Vielfalt und die verfügbare Menge heimischer Blütenpflanzen und ebenso vielfältige und strukturreiche Landschaften sind ihre Lebensgrundlagen. Dann klappt es auch mit der Bestäubung unserer Obstbäume und Ackerfrüchte.

Tag der offenen Schollenmühle vom Verein Pro Riet Rheintal, Altstätten SG

Der Verein Pro Riet Rheintal lädt zum Tag der offenen Schollenmühle ein.

Fotoausstellung "Einheimische Fledermäuse"

In 25 grossformatigen Bildern hat der Nesslauer Naturfotograf und Fledermausexperte René Güttinger unsere 23 in Liechtenstein nachgewiesenen Fledermausarten, aber auch ihre Tageschlafstätten und Beutetiere festgehalten.

Forschercamp - Praxisworkshop für Studierende

Naturwissenschaftliche Studierende der Schweiz und Österreich erlernen und vertiefen in Begleitung von Fachexperten gängige Methoden zur Freilanderhebung von Käferarten, Spinnentieren und Moosarten sowie grundlegende Präparation- und Konservierungstechniken im Praxisworkshop zur Artenforschung in den Alpen im Liechtensteiner Saminatal vom 24. bis 28. Juli 2024.

Sonnenuntergangsjäten im Bannriet (3)

Hilf mit ein besonders Gebiet zu schützen!

Sonnenuntergangsjäten im Bannriet (2)

Hilf mit ein besonders Gebiet zu schützen!

Sonnenuntergangsjäten im Bannriet (1)

Hilf mit ein besonders Gebiet zu schützen!

Europaparlament hat Renaturierungsgesetz angenommen

Das weltweit erste Gesetz zur umfassenden Renaturierung beeinträchtigter Ökosysteme wurde am 27. Februar 2024 vom Europäischen Parlament in Strassburg verabschiedet. In der EU müssen demnach bis 2050 in fast allen geschädigten Ökosystemen geeignete Massnahmen zur Renaturierung laufen.

Anpassung der Freisetzungsverordnung in der Schweiz: Kirschlorbeer und Co dürfen künftig nicht mehr verkauft werden

Der Schweizer Bundesrat hat entschieden: Bestimmte invasive Neophyten dürfen ab dem 1. September 2024 nicht mehr auf den Markt gebracht werden. Der Verkauf, das Verschenken und die Einfuhr von exotischen Problempflanzen wie dem Kirschlorbeer, dem Blauglockenbaum oder dem Schmetterlingsflieder sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erlaubt.

«Käfer & kundig: Bling Bling in Liechtenstein»

Naturetainment-Show: Farbige Krabbeltiere gibt’s nur im Dschungel? Stimmt gar nicht. Smaragdgrüne Käfer aus dem Solothurner Mittelland oder Walliser Wespen, so farbig wie ein Regenbogen. Die Schweiz hat viel mehr zu bieten als das Auge auf den ersten Blick sieht. Biologin Katrin Luder aus Olten und der Solothurner Tierfotograf Bähram Alagheband zeigen in ihrer Naturetainment-Show, was in der Schweiz auf sechs Beinen glänzt, glitzert oder leuchtet. Wann und wo: Am 6. März 2024 von 18:15 - 19:15 Uhr im Liechtenstein Institut in Bendern.

LGU Mitgliederversammlung 2024

Die Mitgliederversammlung 2024 findet am Mittwoch 06. März 2024 ab 18:15 Uhr im Liechtenstein-Institut in Bendern statt.

2. Februar: Welttag der Feuchtgebiete

Der internationale Welttag der Feuchtgebiete wird jedes Jahr am 2. Februar begangen. Seit 1997 weist die Ramsar-Konvention an diesem Tag auf die lebenswichtige Bedeutung von Feuchtgebieten für die Biodiversität und nicht zuletzt für uns Menschen hin.

Vom Seilziehen um einen alten Bahnhof

Reihe: «Filme für mehr Umweltschutz» Winterzeit ist Filmzeit - getreu dem Motto stellt die LGU in dieser Reihe jede 2. Woche einen Film vor, der hilft, unsere Natur und Umwelt besser wahrzunehmen. Für Inspiration ist damit bestens gesorgt.

Vier Regeln für mehr Natur

Der Winter ist eine harte Zeit für Wildtiere, in der Nahrungsknappheit und raues Wetter das Überleben erschweren. Deshalb ist es wichtig, ausgewiesene Wildruhezonen und Wildtierschutzgebiete zu respektieren und vier einfache Verhaltensempfehlungen zu befolgen, wenn man die Winterlandschaft erkundet.

Weiterbilden in Sachen Siedlungsbiodiversität und Grünflächenpflege

Die Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch unterstützt Gemeinden, Schulen und Unternehmen mit praxisnahem Wissen und konkreten Handlungshilfen. In diesem Jahr werden unter anderem verschiedene Kurse zur Förderung von biologischer Vielfalt im Siedllungsraum angeboten. Sie richten sich vor allem an Mitarbeitende von Gemeinden oder anderen Institutionen, die mit der Anlage und Pflege von Grünflächen innerhalb von Siedlungen betraut sind.

Der Iltis ist Tier des Jahres 2024

Als Pro Natura-Tier des Jahres 2024 ist der Iltis ein Botschafter für strukturreiche Landschaften, naturnahe Feuchtgebiete und gut vernetzte Lebensräume mit vielen Versteckmöglichkeiten. Der dämmerungs- und nachtaktive Einzelgänger ist schwer zu beobachten. In Liechtenstein ist er zwar selten, kommt aber vermutlich in den Tallagen von Balzers bis Ruggell vor.

Zwergtaucher ist Vogel des Jahres 2024

BirdLife Schweiz hat den Vogel des Jahres gewählt: Der Zwergtaucher gehört zu unseren kleinsten Wasservögeln und die Wahl zum Vogel des Jahres macht ihn zum Botschafter für die Wiederherstellung und die Neuschaffung hochwertiger Gewässerlebensräume und für den Ausbau der ökologischen Infrastruktur.

Liechtensteinische Gesellschaft

für Umweltschutz LGU

Kirchstrasse 5

Schaan, Liechtenstein