Rückblick Forschercamp

Das Forschercamp startete direkt bei unseren Mitorganisatoren, der inatura in Dornbirn. In der Museumshalle trafen unsere teilnehmenden Studierenden zum ersten Mal aufeinander. Angereist sind sie aus allen Ecken Österreichs und der Schweiz. Was sie verbindet: Sie sind alle begeisterte Biolog*innen und Ökolog*innen und interessieren sich für Artenforschung.

Eins ist klar, in einer Zeit, in der die Zahl der Artenkenner*innen ebenso zurück geht wie die Arten selbst, ist es ein wichtiges Ziel, beides zu fördern. Lebensräume und die entsprechenden Arten zu kennen, ist grundlegend wichtig, um Veränderungen in der Biodiversität eines Gebiets nachverfolgen zu können. Die Motivation dafür zu wecken, war unser Ziel.

In unserem Forschercamp standen die oft nur am Rande beachteten Artengruppen der Moose, Spinnentiere und Käfer im Fokus. Obwohl sie leicht übersehen werden, spielen diese Artengruppen für die Ökosysteme und das Biodiversitätsmonitoring eine wichtige Rolle.

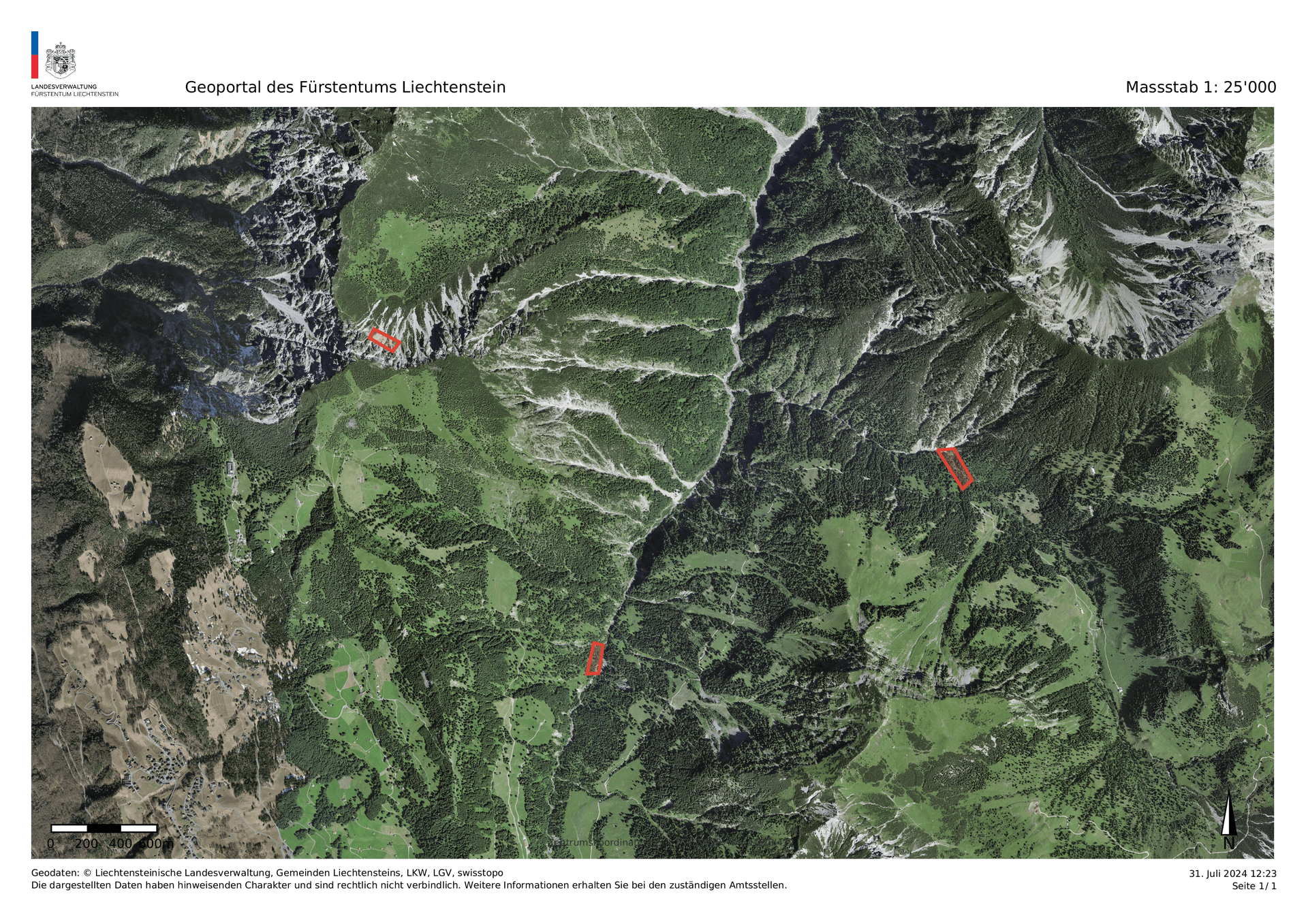

In Begleitung unserer Fachexperten wurden in drei abgegrenzten Untersuchungsgebieten und Lebensräumen, Käfer, Spinnentiere und Moose im Feld beprobt und anschliessend gemeinsam bestimmt.

Erstnachweis für Liechtenstein - Megabunus lesserti (Nördliches Riesenauge)!

Das Nördliche Riesenauge ist ein Eiszeit-Relikt, das gut getarnt in Steilwänden lebt. Das Auffälligste ist sein gigantisches Augenpaar, das im Verhältnis zum restlichen Körper fast ein Drittel der Körperoberfläche einnimmt. Gefunden haben wir diesen spektakulären Weberknecht im Chemi. Eine grosse Überraschung, denn das ist der bislang westlichste, bestätigte Nachweis!

Die Evolutionsgeschichte von Megabunus lesserti ist eng an die Prozesse der letzten Eiszeiten gekoppelt: Als kälteadaptierte Spezies überdauerte das Nördliche Riesenauge die Würmeiszeit am östlichen Rand der Nördlichen Kalkalpen. Von dort aus erfolgte die Wiederbesiedlung der Nördlichen Kalkalpen. Lange Zeit glaubte man die Westgrenze der Verbreitung läge in Nordtirol. Davon ging man noch bis ins Jahr 2021 aus, als der Weberknecht im Kleinwalsertal nachgewiesen werden konnte - 100km westlicher. Der sensationelle Fund im Rahmen des diesjährigen Forschercamps in Liechtenstein zeigt, dass die wahre Verbreitung sogar noch weiter in den Westen reicht. Die grosse Freude unseres "Spinnenmanns" Christian Komposch darüber, den ebenfalls von ihm stammenden westlichsten Fund von 2021 zu übertreffen, steckte uns alle an.

Moos gleich Moos?! Die unglaubliche Vielfalt der Moose

Moose sind grün und weich doch Moos ist nicht gleich Moos! In Liechtenstein wurden bislang 440 verschiedene Moosarten identifiziert. Das ist bereits eine beträchtliche aber kaum vollständige Liste. Denn Moose sind unglaublich vielfältig! Allein in der Schweiz gibt es über 1100 Moosarten (bafu.ch). Was für ein Reichtum! Moose sind Pionierpflanzen, die sich in fast allen Lebensräumen zurechtfinden. Die neue Rote Liste für Moosarten des BAFU zeigt jedoch alarmierende Ergebnisse: 35 Prozent der bewerteten Arten sind gefährdet oder in der Schweiz bereits ausgestorben. Wir warten nun gespannt auf die definitive Bestimmungsliste der im Forschercamp gesammelten Moose von unserem "Moosman" Christian Anich. Denn die Erforschung der Moose ist eine grosse Herausforderung. Viele Moose können nur von einem geübten Auge unter dem Mikroskop bestimmt werden. Gut möglich, dass darunter ein weiterer Erstnachweis für Liechtenstein dabei ist.

Lebensraum Samina- vs. Valorschbach: Wilde Lebensräume

Natürliche Fliessgewässer wie der Valorschbach und seine Lebensgemeinschaften werden ganz entscheidend durch Hochwasser geformt. Je besser und vielgestaltiger Strukturelemente wie Totholz, Kiesbänke, unterspülte Ufer, Verkrautungszonen, Nebengewässer, Ufervegetation etc. ausgeprägt sind, desto leichter und schneller kann sich ein Ökosystem nach Hochwassern wieder regenerieren. Hochwasser bedeutet also nicht nur Zerstörung, sondern schafft neue Strukturen und damit Lebensräume. Das heisst, wenn wir Natur, Natur sein lassen, bilden sich aufgrund der Gewässerdynamik quasi von selbst eine Fülle von Lebensräumen für mehr oder weniger spezialisierte Tier und Pflanzenarten. Das zeigt sich zum Beispiel im Valorschbach. Der Wasserstand der Samina hingegen wird vom Wasserkraftwerk im Steg beeinflusst. Dabei gehen durch fehlende Naturdynamik viele Lebensräume verloren.

Der am dichtesten besiedelte Lebensraum der Bäche und Flüsse ist der Kieslückenraum in der Gewässersohle. Die Lücken bieten zudem vielen Kleinstlebewesen Schutz im Falle eines Hochwassers. Gemeinsam mit dem "Käfermann" Gregor Degasperi konnten wir unzählige Käferarten im Kies entdecken.

Weitere Beiträge zu diesem Thema

Mitgliederversammlung 2026

Die Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, den 11. März 2025, ab 18:00 Uhr im Supergut Camp in Triesen statt.

Umwelttag mit Etavis – Gemeinsam für den Erhalt des Entamoos in Balzers

Gemeinsam mit der Firma Etavis haben wir am 19. September 2025 einen Umwelteinsatz im Entamoos in Balzers durchgeführt. Teilgenommen haben 18 Personen. Zusammen waren wir beim Entbuschen, Pflanzen junger Bäume und Schaffen neuer Lebensräume für den Naturschutz aktiv.

Das Entamoos in Balzers: Föhrenwald, Magerwiese und Lebensraumvielfalt

Das Entamoos ist ein einzigartiger Föhrenwald und ein Relikt der früheren Rheindynamik mit vielen seltenen Pflanzen, einer besonderen Baumstruktur und wertvollen Lebensräumen für Tiere. Damit diese Vielfalt auch in Zukunft erhalten bleibt, setzen wir uns mit gezielten Pflanzungen für den Fortbestand dieses Naturraums ein.

Tentscha-Bannriet: Lebensraum für bedrohte Arten

Das Tentscha-Bannriet vereint Naturschutz und Landwirtschaft in perfekter Harmonie und bietet einen Lebensraum für seltene und bedrohte Arten. Wir haben im Laufe des Jahres 2025 im Gebiet verschiedene Massnahmen umgesetzt, um unterschiedliche Zielarten zu fördern und die Artenvielfalt langfristig zu sichern.

Liechtensteinische Gesellschaft

für Umweltschutz LGU

Kirchstrasse 5

Schaan, Liechtenstein